PR

iDeCo(確定拠出年金)には興味があるけれど、公務員だから利用できないと思っている方は多いです。iDeCoは公務員でも利用できる制度です。この記事では、公務員がiDeCoを利用する際のメリット・デメリットや始め方などについて詳しく解説します。

公務員がiDeCoを利用すると、節税や自由な資産形成が可能です。この記事を読めば、公務員のiDeCoの仕組みやメリットを理解でき、効率的に資産を増やす方法がわかります。掛金の制限や引き出し可能な年齢など、iDeCoについてしっかり学んでから始めましょう。

iDeCo(確定拠出年金)とは個人が老後資金を形成するための仕組み

iDeCoは、個人型確定拠出年金の略称です。自分で掛け金を拠出し、運用商品を選んで運用できます。加入には金融機関を通じて手続きが必要で、手数料が発生します。60歳以降に年金や一時金として受け取りが可能です。

» iDeCoのメリットとデメリット、始め方を解説

iDeCoの特徴

iDeCoは、国が運用して給付額が保証されている公的年金(国民年金や厚生年金)とは異なる特徴があります。iDeCoの主な特徴は、以下のとおりです。

- 積立額や運用方法の選択が可能

- 掛金は全額所得控除の対象

- 運用益が非課税

- 転職や退職後も継続が可能

iDeCoは公務員や自営業者、主婦(夫)など、職業に関係なく加入できます。受取方法は年金や一時金、年金・一時金の併用から選択でき、柔軟性が高いです。ただし、60歳まで引き出せない制約がある点に注意してください。自己責任での運用が求められる反面、大きな税制メリットと柔軟な資産形成が可能です。

公務員がiDeCoを利用するメリット

公務員がiDeCoを利用する際の以下のメリットについて解説します。

- 所得税と住民税の負担を軽減できる

- 運用益が非課税になる

- 受取時に控除を受けられる

- 自由度の高い資産形成ができる

所得税と住民税の負担を軽減できる

iDeCoの掛金は、全額が所得控除の対象です。掛金を支払うことで、掛金分の課税所得が減少します。所得税だけでなく、住民税の負担も軽減できる点が魅力です。所得が高い人ほど、節税効果が大きいと言えます。年末調整や確定申告により、簡単に所得控除の恩恵を受けられます。

» iDeCoの節税効果を最大限にするコツ

運用益が非課税になる

運用益が非課税になることも、iDeCoの魅力の一つです。通常、投資信託や株式を運用した際に出た運用益には、約20%の税金がかかります。

iDeCoは運用益が非課税となり、再投資されます。得られた利益がさらに新たな利益を生むため、複利効果が高まり、長期的な資産形成に効果的です。

税金を気にせず、自分のペースで運用できる点も大きなメリットです。市場の動向に左右されず、長期的な視点で運用計画を立てられ、安心して資産形成に専念できます。

受取時に控除を受けられる

年金の受取時に適用できる控除は、以下の2つです。

- 退職所得控除

- 公的年金等控除

iDeCoの一時金を受け取る際に退職所得控除を利用すると、所得税の負担を大幅に減らせます。勤務年数に応じた退職所得控除額が設定されており、設定された金額までの一時金受取には課税されません。iDeCoを年金として受け取る場合には、年金受取額に対して公的年金等控除が適用され、税金の負担を軽減できます。

自由度の高い資産形成ができる

iDeCoはさまざまな投資商品に対応しており、自分のリスク許容度や資産運用方針に合わせた選択が可能です。選択できる金融商品は、以下のとおりです。

- 定期預金

- 株式

- 投資信託

リスクを低く安定した運用がしたい場合には、定期預金が適しています。リスクを取りつつ高いリターンを目指したい場合は、株式や投資信託を選びましょう。ポートフォリオを自由に構築でき、資産のバランスを自分で調整できます。ライフステージや市場状況に応じて、柔軟かつ効率的な資産運用が可能です。

公務員がiDeCoを利用するデメリット

公務員がiDeCoを利用する際の以下のデメリットについて解説します。

- 資産引き出しの制限がある

- 掛金の上限が決まっている

- 手数料が発生する

資産引き出しの制限がある

iDeCoで運用している資産は、原則として60歳まで引き出せません。iDeCoの目的は老後の資産形成であり、長期的な積立の促進が目的であるためです。急な資金が必要な場合でも、途中での引き出しは基本的に認められません。資金の流動性が低く、緊急時の対応が難しいことを理解しましょう。

掛金の上限が決まっている

2023年時点で公務員の掛金上限は月額12,000円です。他の職業に比べて低く設定されています。掛金上限が低いと運用益の増加も限られるため、資産形成が遅くなる懸念があります。民間企業の従業員や自営業者は掛金の上限額が高く、短期間で資産形成が可能です。公務員は他の投資手段の併用も検討しましょう。

手数料が発生する

iDeCoを利用すると、以下のような手数料が発生します。

- 初回登録手数料

- 毎月の管理手数料

- 信託報酬料

- 資産の移管手数料

- 解約手数料

iDeCo加入時には、国民年金基金連合会へ支払う初回登録手数料が必要です。毎月の管理手数料は金融機関によって異なります。運用商品ごとに信託報酬がかかるため、運用コストも考慮してください。定期的に口座管理手数料がかかり、資産の移管や解約時にも手数料が発生します。

» iDeCoの手数料の種類と節約方法

公務員のiDeCoの掛金上限

法改正により、公務員の掛金上限が2024年12月以降に引き上げられることが決定しました。公務員がiDeCoを利用する際の掛金上限について詳しく解説します。

現行の掛金上限

公務員のiDeCoの掛金上限は、月額12,000円です。年間では144,000円が掛金上限となります。公務員以外の職業の掛金上限とは異なる点に注意しましょう。

2024年12月以降の掛金上限

法改正により、2024年12月以降の公務員の掛金上限は20,000円に引き上げられます。年間の掛金上限は144,000円から240,000円に上がります。掛金上限の引き上げは、公務員の資産形成においてメリットが大きいです。毎月の積立額が増えるため、将来的に受け取れる年金額の増加が期待できます。

公務員のiDeCoの始め方

公務員がiDeCoを始める際に必要な以下のポイントについて解説します。

- 申し込み手順

- 金融機関を選ぶときのポイント

- 運用商品を選ぶときのポイント

申し込み手順

公務員がiDeCoに申し込む際の手順は、以下のとおりです。

- 必要書類の準備と記入

- 勤務先の承認の取得

- 必要書類の提出

金融機関の窓口またはウェブサイトから申し込み手続きを行います。申し込みには本人確認書類や勤務先の証明書などが必要です。金融機関から送られてくる書類に必要事項を記入しましょう。個人情報や拠出する掛金の金額などを正確に記入してください。勤務先の承認が得られたら、書類を金融機関に提出します。

金融機関の審査および手続きの完了を待ちましょう。審査に通れば、iDeCoの運用を開始できます。審査期間は金融機関によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

» iDeCoの概要と口座開設のステップ

金融機関を選ぶときのポイント

iDeCoの運用をする金融機関を選ぶ際は、以下のポイントに注意しましょう。

- 手数料

- 投資商品のラインナップ

- 運用実績

- サポート体制

- システムの使いやすさ

- 信頼性と評判

手数料は長期的な資産運用において大きな影響を与えます。なるべく手数料が低い金融機関を選びましょう。口座維持手数料や取引手数料が低い金融機関を選ぶと、運用コストを抑えられます。幅広い投資商品の中から、自分の投資スタイルやリスク許容度に合った商品を選べる金融機関を選んでください。

国内外の株式や債券、投資信託などの多様な商品を取り扱っている金融機関が理想的です。過去の運用実績が良好な金融機関は、将来的にも安定した運用が期待できます。金融機関のウェブサイトや第三者の評価を参考にしながら、実績を確認しましょう。

運用に関するアドバイスや、問題が発生したときの対応などのサポート体制の充実度も考慮する必要があります。ウェブサイトやアプリなど、システムが使いやすいかどうかも重要です。口コミやレビューを参考にして、信頼性の高い金融機関を選べば、安心して運用を続けられます。

» iDeCoはどこがいいの?運用方法・金融機関の選び方

運用商品を選ぶときのポイント

運用商品を選ぶときは、以下のポイントを押さえましょう。

- リスクとリターンのバランス

- 長期運用に適した商品

- 手数料

- 分散投資

- 投資スタイル

- 過去の運用実績

リスクが高い商品はリターンも高い可能性がありますが、損失が出るリスクも大きいです。自分のリスク許容度に合った商品を選びましょう。iDeCoは長期の積み立てが前提の制度であるため、長期的に安定した成長が見込める商品を選びます。市場全体の成長に連動するインデックスファンドがおすすめです。

運用にかかる手数料は、長期的で見ると大きなコストにつながります。信託報酬が低い投資信託やETFを選び、運用コストを最小限に抑えましょう。複数の商品に分散して投資すると、一つの商品が値下がりしても他の商品でカバーできます。自分の投資スタイルに合った運用商品の選択も大切です。

過去の成績は未来の成績を保証するとは限りませんが、過去の運用実績は参考にできます。定期的に運用商品の見直しを行うことも大切です。市場の状況や自分のライフステージの変化に応じて、適切な運用商品に選び直すと、より良い運用成果を得られます。

» iDeCoの投資信託のラインナップ

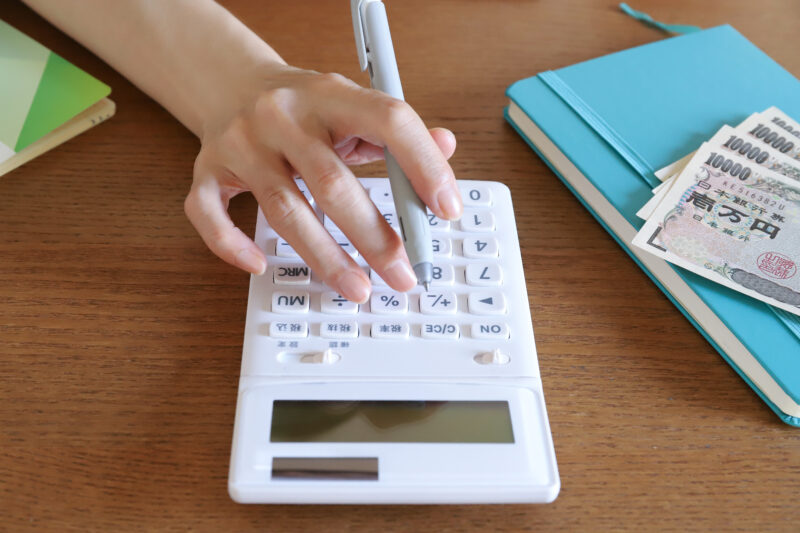

公務員のiDeCoの節税シミュレーション

公務員がiDeCoを利用すると、どの程度の節税効果が得られるのかシミュレーションしてみましょう。毎月2万円を拠出する条件で、年収別に以下の3通りの年間節税額を算出しました。

- 年収500万円:年間節税額24,000円

- 年収700万円:年間節税額72,000円

- 年収1000万円:年間節税額79,200円

各年収の住民税率は、共通して10%です。所得税率は、年収500万円の場合は10%、年収700万円だと20%、年収1000万円の場合は23%と変わります。iDeCoの節税効果は所得税率と住民税率に応じて変動するため、収入状況によってシミュレーション結果が異なります。

公務員のiDeCoのよくある質問

公務員がiDeCoを利用する際の疑問や不安を解消するために、以下のよくある質問に対する回答をまとめました。

- 掛金の上限はどのように決まる?

- 退職するとiDeCoはどうなる?

- 年末調整や確定申告での注意点は?

掛金の上限はどのように決まる?

掛金の上限は、職業と企業年金の有無で決まります。主な職業別の掛金上限の違いは、以下のとおりです。

- 自営業者・フリーランス:月額68,000円

- 企業年金のない会社員・専業主婦(夫):月額23,000円

- 企業年金のある会社員・公務員:月額12,000円

掛金の上限は、年金制度の状況や法改正によって変更される可能性があります。

退職するとiDeCoはどうなる?

iDeCoは個人型の年金制度のため、職場の変更による影響を受けません。退職してもiDeCoの口座を維持できます。新しい職場で働き始めた場合には、掛金納付手続きを行うことで継続してiDeCoを活用できます。

転職後に掛金の拠出を中断した場合でも、60歳まで資産の引き出しができない点に注意してください。運用管理手数料も引き続き発生します。転職先で企業型DCに加入する場合でも、iDeCoとの併用が可能なケースがあります。

» iDeCoは受け取り方が重要!最適な選び方を解説

年末調整や確定申告での注意点は?

年末調整や確定申告では、控除を受けるために控除証明書の用意が必要です。年末調整で掛金控除を受けるためには、勤務先に控除証明書を提出します。 確定申告の場合は、掛金控除証明書を申告書に添付します。 控除証明書の提出が遅れると控除を受けられない可能性があるため、早めに準備しましょう。

まとめ

iDeCoは公務員でも利用できる確定拠出年金制度であり、以下のようなメリットがあります。

- 所得税と住民税の負担を軽減できる

- 運用益が非課税になる

- 受取時に控除を受けられる

- 自由度の高い資産形成ができる

iDeCoは自分の投資スタイルに合わせた運用が可能です。資産の引き出し制限や掛金上限、手数料などのデメリットに注意してください。現行12,000円の掛金上限は、2024年12月以降に20,000円に引き上げられる予定です。金融機関と運用商品は慎重に選び、iDeCoを老後の資産形成の手段として活用しましょう。